Erzählformen: Das Distichon (124)

Ein weiteres der Rückertschen Doppeldistichen, dieses stammt aus dem Jahr 1855:

Weg ist die Sonne gegangen, wohin? Und wozu? Und weshalben?

Also bist du hinweg, Liebster, gegangen von mir.

Wo du ferne verweilst, ich hoff‘ auf dich und die Sonne,

Und du kehrest gewiss mir wie die Sonne zurück.

Die Form des Doppeldistichons ist wie geschaffen für eine zweiteilige Darstellung des Inhalts: Zur Zweigliedrigkeit des Distichons (Hexameter – Pentameter) kommt der Umstand, dass der Text aus zwei Distichen aufgebaut ist. Beides setzt Rückert hier ein für eines der in seiner Sprödigkeit beispielhaften Gedichte seiner späten Jahre, das ganz nah am täglich Erlebten bleibt: Tag und Nacht, Sonnenauf- und Sonnenuntergang …

Erzählformen: Das Distichon (123)

In seinen alten Jahren hat Friedrich Rückert Gedichte nur noch für sich selbst geschrieben, ohne die Absicht, sie zu veröffentlichen; und das in großen Mengen, am Ende waren es Tausende.

Dieses Alterswerk herauszugeben hat sich erst 2002 der Wallstein-Verlag entschlossen, ein Ereignis, das vielerorts zur Kenntnis genommen und besprochen wurde, so etwa in der ZEIT (Wen stört denn ein Verrückter), in der Süddeutschen Zeitung (Einst auf unscheinbaren Schnitzeln) und in der FAZ (Seufzendste der Kreaturen). Alles dort über die „Liedertagebücher“ Geschriebene scheint mir sehr bedenkenswert!

Inzwischen sind nun 18 Jahre vergangen, und es liegen viele dieser Gedichte vor. Es zeigte sich, viele sind in Distichen geschrieben, oft hat Rückert die Form des Doppeldistichons genutzt; und schaut man die Menge dieser Doppeldistichen durch, zeigt sich, dass Rückert immer wieder den gleichen gedanklichen Ausgangspunkt wählt zur Beschreibung der verschiedensten Zusammenhänge, den gleichen bildlichen Rahmen; und solchen Linien ein Stück weit nachzugehen, scheint mir reizvoll und soll in diesem und den folgenden Distichon-Einträgen geschehen.

Hier, als Beginn, ein solches Doppeldistichon aus dem Jahr 1856 – in seiner sprachlichen Gestaltung ungefüge (nicht aber: reizlos) und, so scheint es, nicht sonderlich besorgt um etwaige Leser; vom Inhalt her an sich bemerkenswert, aber auch ein Startpunkt für die angedachte Wanderung durch Rückerts Wahl des Sonnenuntergangs.

So umsäumen die Wolken mit farbigem Edelgesteine,

Sonn‘, ohn‘ unterzugehn, hättest du nimmer gekonnt.

So geht unter ein Glück, dass Erinnerung schöner es male;

Untergegangene Sonn‘, aber es folgt dir die Nacht.

Ohne Titel

Mitten in der Nacht erscheinen

Verse an der Zimmerdecke,

Weiß gestrichen, weiß geschrieben,

Weiß der Teufel, welcher Dinge

Wie beschaff’nes Los sie künden …

Erzählverse: Der Blankvers (132)

Sebastian Franz von Daxenberger hat einen alten Herodot-Bericht eigentlich nur versifiziert – sogar die Rahmenerzählung hat er beibehalten in „Das reinste Glück“:

Ein weiser Mann ward einst um Rat befragt:

„Wenn deine Lehre wahrhaft göttlich ist,

Und wenn sie gleicht dem ewigen Gesetze,

So muss sie reines Glück auf Erden geben:

Versprich mir dieses und ich folge dir.“

Der Weise schwieg. Nach einer kleinen Weile

Nachdenkens fing er zu erzählen an:

„Zwei Brüder lebten einst in Griechenland,

Biton und Kleobis, Kydippens Söhne,

Der Junopriesterun zu Argos. Einst,

Als bei der Göttin großem Jahresfest

Das Zweigespann der weißen Stiere fehlte,

Das sie zum Tempel führen sollte, zogen

Die frommen Kinder sie zum Opfer hin.

Gerührt ersah’s die Menge. Doch noch mehr

Ergriffen war in ihrem Innersten

Die Mutter von der heißen Sohnes-Liebe.

Und als die Hekatombe war vollbracht,

Lag sie am Altar lang noch im Gebet

Und flehte zu der heilg’gen Königin:

‚Gib meinen Kindern Glück, gewalt’ge Here,

Du gabst die Tugen ihnen, gib als Lohn

Das reinste Glück! Nicht wie’s die Götter senden,

Was oft nur scheint, was nimmer dauernd ist,

Was Schmerz verzehrt, was Schuld und Reu‘ vernichten,

Was sich vergiftet in der eignen Brust –

Nicht dieses, nein, das wahre reine Glück:

Du kannst es, hohe Schützerin der Griechen!‘

Und eine Stimme glaubt das Mutterherz

Zu hören, die das Himmlische verheißt.

Sie stehet auf und schreitet durch den Tempel:

Leer ist die Halle, dunkel schon der Raum;

Sie hofft am Ausgang Kleobis und Biton,

Die lautgepries’nen Glücklichen, zu finden,

Und findet sie – wie meinst du, Jüngling? Tot!

Sie lagen Brust an Brust, die holden Brüder,

Entseelet an des Tempels Stufen da,

Und Argos Volk stand um sie stillgebeugt,

Betrachtend ihrer Mienen Himmelslächeln.

Vernichtet sank die Mutter auf sie hin;

Du magst des Herzens Jammer leicht ermessen,

Den Schrei der Priesterin zu Here’s Thron.

Doch ihrer Göttin Stimme tönte klar:

‚Ich gab das Glück, um das dein Mund mich flehte,

Das reine Glück, das Reu und Schuld nicht kennt,

Das in der eig’nen Brust sich nicht vergiftet,

Das nicht bloß scheint, das ewig dauernd ist; –

Sie aber starben, weil’s nicht menschlich war.

Die Erd‘ erträgt nicht, was du im Gebet

Verlangtest, Sterbliche! – Ich konnt es geben

Zum sanften Tod nur für ein schöner’s Leben;

Dort ruhen sie in ewig gleichem Glück,

Verlangen dich, doch nicht nach dir zurück!'“ –

Und schweigend, als der Weise wieder schwieg,

Ging Timeon, der Jüngling, schnell von dannen.

Hier wird die Göttin zur Erklärung ihres Handelns gezwungen durch die Notwednigkeit, den „Jüngling“ zu belehren; ob das der (in sicheren, aber nicht besonders guten Blankversen geschriebenen) Geschichte gut tut?!

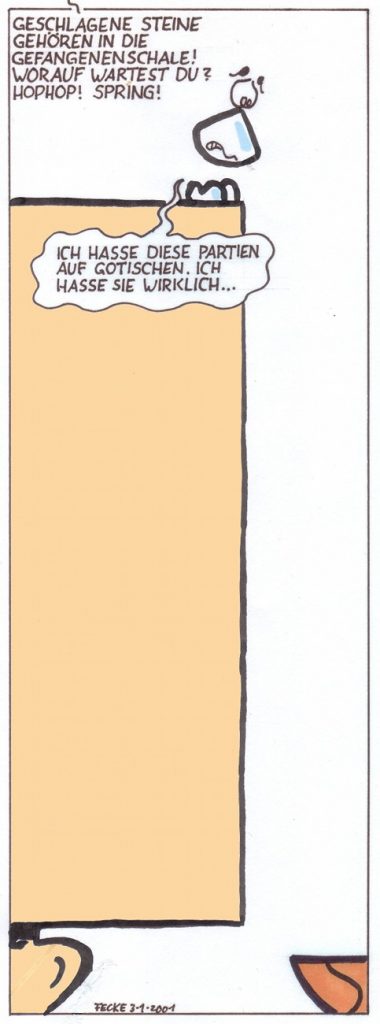

Schachprobleme (6)

[fen]2KN4/kB6/P7/2P5/3n4/8/8/8 w KQkq – 0 6[/fen]

Matt in vier Zügen

Als Nachwuchsschaffender tritt man erst einmal auf kleiner Bühne auf; im Falle dieses Problems war dies das „Mitteilungsblatt der Kieler Schachgesellschaft von 1884 e.V.“, in dem Dr. H. Laue aber eine feine Problemecke führte und in der Ausgabe vom März 1986 diesen Vierzüger veröffentlichte.

Wenn Schwarz am Zug wäre, könnte Weiß nach einem Zug des schwarzen Springers mit Sc6 mattsetzen; allein, Weiß ist am Zug! Es gibt aber einen Weg, das zu ändern: 1.Kd7 Kb8 (Der Springer muss stillhalten) 2.a7+ Kxa7 3.Kc8 Weiß hat das Zugrecht auf Kosten eines Bauern auf Schwarz abgewälzt, 3. … S ~ 4.Sc6# ist die Folge.

Tritinische Glosse (2)

Weil ist, was nun mal ist,

Durchstreift die Welt ein Knie

Und niemand wundert nichts.

Es könnte sein, dass nichts,

Und sein, dass niemand ist,

Dann gäb’s nicht Welt noch Knie;

Doch gäb‘ es nur ein Knie,

Die Welt nicht, brächt‘ es nichts,

Zu fragen wen, was ist:

„Es ist ein Knie, sonst nichts.“

– Mein Dank an Christian Morgenstern

Erzählverse: Der Hexameter (190)

Je bewusster man sich der verschiedenen im Hexameter – und das meint vor allem: im antikisierenden Hexameter! – möglichen Wortfüße ist, desto abwechslungsreicher und damit anziehender gestalten sich beim Schreiben die eigenen Verse. Ich stelle daher in lockerer Folge einige dieser Wortfüße vor – den Anfang macht der Mesomacer, also die Silbenfolge „Leicht-Leicht-Schwer-Leicht-Leicht“, in der metrischen Schreibweise:

◡ ◡ — ◡ ◡.

Klopstock hat diesen Wortfuß in seiner 32 Wortfüße umfassenden und nach der Wirkung der Füße – „Sanftes“, „Starkes“, „Munteres“, „Heftiges“, „Ernstvolles“, „Feierliches“, „Unruhiges“ – geordneten Wortfußliste unter „Munteres“ aufgeführt; diesen Eindruck kann man teilen oder nicht, sicher ist, dass die vier leichten Silben etwas flüchtiges bewirken, der gesamte Wortfuß also Leichtigkeit und Schnelligkeit vermittelt. Allerdings ist er dadurch dem Ohr auch wenig eindrücklich! Oft findet man diese Silbenfolge in der Zusammensetzung „Artikel + Adjektiv“ verwirklicht, so zum Beispiel im folgenden Vers aus dem ersten Gesang der „Gesundbrunnen“ von Neubeck:

Alles erhöhte die Feierlichkeit des bezaubernden Anblicks.

„Des bezaubernden“ ist der Mesomacer. Er wird hier aber nicht recht hörbar, weil das Adjektiv nicht eigenständig ist, sondern Bezug nimmt auf das folgende Substantiv, und das meint immer: auch rhythmischen Bezug. (Hinzu kommt hier, dass der „Absprungspunkt“, die vorhergehende schwere Silbe, recht unscheinbar ist!)

Stärker tritt der Mesomacer hervor, wenn er ein eigenständiges Satzglied bildet:

Doch du könntest vielleicht die Gesinnungen ändern in Zukunft, (Neuffer, Hilkar 1,119)

„Die Gesinnungen“ sind der Mesomacer, der als Objekt hier schon vernehmbarer ist!

Die du herab auf den Pfad des Verwegenen blickst mit der Unschuld (Baggesen, Parthenais 10,88)

Das gilt, wie hier erkennbar, auch für ein Genitiv-Attribut wie „des Verwegenen“.

Satzpausen am Anfang und am Ende des Wortfußes helfen, den Mesomacer hörbar zu machen:

Wehe, was soll mir geschehn! O Schande doch, wenn ich entflöhe,

Fort durch die Menge geschreckt! Doch entsetzlicher, wenn sie mich fingen,

Denn die anderen der Danaer scheuchte Kronion!

– Homer, Ilias 11,404ff; übersetzt von Voß. Der Mesomacer „Doch entsetzlicher“ ist deutlich wahrnehmbar und prägt sich ein!

Am deutlichsten vernehmbar, und damit als Gestaltungsmittelam nachdrücklichsten nutzbar, wird der Mesomacer aber, wenn er zusätzlich nachgestellt, was meint: vereinzelt, aus dem Satzgefüge gelöst wird! Noch einmal Baggesen, kurz vor der genanneten Stelle (10,74f):

Jetzt bei der Öffnung, durch welche nicht Schloss noch Riegel den Eingang

Wehrte, die leicht nur ein Heck, ein geflochtenes, gitterte, weilt‘ er,

Hier ist „ein geflochtenes“ deutlich hörbar und hat damit gewichtigen Anteil an der rhythmischen Gestaltung des Verses! Zusätzlich lenkt diese Vereinzelung den Blick auch inhaltlich schärfer auf die „Dinge an sich“, losgelöst aus den gewohnten Beziehungsmustern. Beispiele dafür finden sich bei den unterschiedlichsten Verfassern:

Und sie lächelten sanft, die beweglichen, nickten dem Alten

Freundlich und gossen umher verschwenderisch Leben und Licht aus,

Dass kein Mensch es ertrüg‘, und dass es die Götter entzückte.

– Sagt Goethe in der „Achilleis“ (90ff) über die Horen, „die beweglichen“. Den so genutzten Mesomacer in den eigenen Hexametern zu verwenden, kann schöne Wirkung haben – man sollte es auf jeden Fall auf einen Versuch ankommen lassen!

Zm Schluss noch ein kurzer Blick über den Hexameter hinaus – der Mesomacer findet sich ja auch anderswo!

In „Der zürnende Jüngling“ – verwendet Johann Heinrich Voß einen aus vier steigenden Ionikern gebildeten Vers, in dem der dritte Ionikus regelmäßig durch einen Mesomacer ersetzt ist („Auflösung der zweiten Länge in zwei Kürzen“ nach antikem Vorbild):

◡ ◡ — —, ◡ ◡ — —, ◡ ◡ — ◡ ◡, ◡ ◡ — —

So entfleuch denn, o du Jungfrau, die so freundliche Melodie singt,

Das hat Wirkung, und eine ganz eigene, vom Hexameter verschiedene, in dem eine Folge von vier „leichten“ Silben ja nicht möglich ist!