Archiv für den Monat Januar 2014

Auf meine Waschmaschine

Ich schau verträumt

In dich. Es schäumt

In deinem Bauch die Lauge,

Steigt, bewegt im Kreis sich, fällt:

Ein Genuss für’s Auge!

Ein frischer Duft

Erfüllt die Luft.

Dir wird’s, wie stets! gelingen,

Schmutz und Dreck in Hemd und Strumpf

Glorreich zu bezwingen!

Nun stehst du still.

Wohlan! Ich will

Dein Säubrungswerk vollenden,

Räum dich aus und fühl verzückt

Reinheit in den Händen.

Erzählverse: Der Hexameter (8)

Über Daktylen

Man kann von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus auf den Hexameter blicken. Einer der häufigeren war und ist sicher der der „metrischen Grundeinheiten“.

Ich habe gestern mal wieder einen Stapel Papier umgesetzt, und dabei gerieten mir Kopien aus verschiedenen Metriken in die Hände. Beim Wieder-Lesen fand ich einige Bemerkungen über die dreisilbige metrische Grundeinheit, den sogenannten „Daktylus“ (X x x ), die mir bedenkenswert erscheinen…

Friedrich Kauffmann etwa schreibt in seiner „Neuhochdeutschen Metrik“ von 1907:

Je nach dem Silbengewicht der beiden Senkungen sind echte Daktylen von unechten zu unterscheiden. Überwiegt die zweite Senkungssilbe vor der ersten, so wird die Dreiteiligkeit des Versmaßes besonders deutlich ausgeprägt: jammervoll, Flügelschlag, fürchte nicht (echte Daktylen); überwiegt die erste Senkungssilbe vor der zweiten, so werden wir eher eine Abart trochäischer Maße gewahr: Jünglinge, fruchtbaren, Hauptstadt der (Welt), hier will ich (unechte Daktylen). Eine dritte Reihe bilden diejenigen Senkungsreihen, bei denen eine Abstufung nicht hervortritt (doppelte Senkung): betete, Menschlichkeit, löst sich das (Band).

„Echte“ und „unechte“ Daktylen?! Das ist, finde ich, erstmal bemerkenswert. Eine Erklärung für diese Bezeichnungen gibt Kauffmann aber nicht. Da lohnt es sich, 90 Jahre zurückzugehen zu Friedrich August Gotthold, der 1817 in seinem Aufsatz „Ist es ratsam, den Trochäus aus dem deutschen Hexameter zu verbannen?“ anmerkt:

Unser Daktylus stellt ungern die bedeutendere Silbe der unbedeutenderen voran, und wir hören lieber „gingen ans Ufer“ als „ging an das Ufer“, lieber „gab es uns freudig“ als „gab uns Erfreuten“, lieber „Sonderling“ als „Jünglinge“, lieber „baldigern“ als „schachernde“ usw.

Begründet wird diese Behauptung dann so:

Der Daktylus ist ein dreiteiliger Takt, im dreiteiligen Takte aber ist bekanntermaßen der erste Teil der Stärkste, der dritte schwächer, und der mittlere der schwächste, weshalb auch so oft dem ersten der drei Teile anderthalb Zeiten, dem zweiten aber nur eine halbe gegeben wird, während der dritte die seine ungeschmälert zu behaupten pflegt. Also um sich dem dreiteiligen Takte aufs genauste anzuschließen, stellt der Deutsche Daktylus die schwächere Kürze in die Mitte, und die stärkere an das Ende.

Das lohnt natürlich das Nachdenken – aber hat das auch einen Wert in der dichterischen Wirklichkeit?! Kauffmann sagt ja. Anschließend an das erste Zitat schreibt er:

In unseren daktylischen Gedichten gehen diese drei Typen durcheinander; aber je nach der Häufigkeit des einen oder anderen Typus entstehen verschieden geartete rhythmische Wirkungen. Echte Daktylen geben dem Gedicht einen hüpfenden Charakter, unechte Daktylen bringen feierliche Ruhe: daher die Verschiedenheit des rhythmischen Eindrucks, den wir von „Reineke Fuchs“ und „Hermann und Dorothea empfangen; dort schlagen die echten, hier die unechten Daktylen vor, deren Gewicht noch durch zahlreiche zweisilbige Füße verstärkt wird.

Leider belegt er diese Behauptungen nicht an den Texten; ich habe so meine Zweifel, jedenfalls bezüglich der Frage, in welchem Ausmaß diese Daktylen denn den Rhythmus prägen. Aber anregend sind solche Überlegungen auf jeden Fall, und wenn sich die Metriker auch oft und gern in den Haaren gelegen haben (Andreas Heusler, „Deutsche Versgeschichte“: Die Namen echte, unechte Daktylen sind wenig glücklich), kann man doch immer etwas mitnehmen aus ihren Ausführungen.

Zum Schluss noch etwas wirkliche Dichtung!

Unter den Xenien Schillers und Goethes finden sich manche metrische Lässlichkeiten – die beiden haben da oft fast mutwillig gegen die guten Sitten verstoßen. „Marmor“ hat eine deutliche Nebenhebung auf der zweiten Silbe und macht daher eine gute zweisilbige Einheit her im Hexameter, wie zum Beispiel in folgender Xenie:

Der Antiquar

Was ein christliches Auge nur sieht, erblick‘ ich im Marmor:

Zeus und sein ganzes Geschlecht grämt sich und fürchtet den Tod.

Als Bestandteil einer dreisilbigen Einheit taugt das Wort, wie oben erklärt, eher weniger. Das konnte die beiden aber nicht stören:

Höchster Zweck der Kunst

Schade fürs schöne Talent des herrlichen Künstlers! O hätt er

Aus dem Marmorblock doch ein Kruzifix uns gemacht!

Der Pentameter ist eigentlich eine ziemliche Frechheit:

Aus dem / Marmorblock / doch || ein / Kruzi- / fix uns ge- / macht!

Das „Aus dem“ ist zu schwach, das gleich anschließende „Marmorblock“ ein entsetzlicher Daktylus, und der Rest auch nicht besser. Hier wollten die beiden ihre Leser wohl einfach nur reizen, und den bezeugten Reaktionen nach ist es ihnen auch gelungen…

Dass er einen „Marmorblock“ auch vernünftig unterzubringen wusste, hat Goethe dann jedenfalls, viel später, im „Faust“ gezeigt: Im alternierenden Reimvers.

Wo jeden Tag, behend, im Doppelschritt,

Ein Marmorblock als Held ins Leben tritt.

Na bitte, geht doch …

Das Königreich von Sede (22)

Schweigt, da es dämmert,

fern ein Nebelfrosch. Grau sein

Himmel, sein Fell: grau.

Erzählformen: Das Distichon (4)

Eduard Mörike hat über eine Zisterzienser-Abtei die „Bilder aus Bebenhausen“ geschrieben; das vierte dieser Bilder hat die Überschrift „Kapitelsaal“.

Wieder und wieder bestaun‘ ich die Pracht der romanischen Halle,

Herrliche Bogen, auf kurzstämmige Säulen gestellt.

Rauh von Korn ist der Stein, doch nahm er willig die Zierde

Auch zu der Großheit auf, welche die Massen beseelt.

Nur ein düsteres Halblicht sendet der Tag durch die schmalen

Fenster herein und streift dort ein vergessenes Grab.

Rudolf dem Stifter, und ihr, Mechtildis, der frommen, vergönnte

Dankbar das Kloster, im Port seiner Geweihten zu ruhn.

Das ist sicher viel eher Beschreibung als Erzählung, aber sei’s drum: Die Distichen Mörikes sollte man gelesen haben, und vor allem auch: gesprochen haben! Am besten mehrmals, denn Mörike hatte ein feines Ohr für die Bewegung von Hexa- und Pentameter, und dieser Bewegung bei ihm nachzuspüren, lohnt sehr!

Vier Distichen, von denen jedes einen geschlossenen Satz und Gedanken fasst. Zwei Verse sind im Bau ein klein wenig besonders, einmal der Hexameter in V5, bei dem man eigentlich nach „Halblicht“ absetzen möchte?! Aber dadurch fiele die Zäsur zwischen zwei Einheiten, die dritte und die vierte, und das geht eigentlich nicht; die Hexameterzäsur liegt immer in einer Einheit! Also muss der Vers wohl so gelesen werden:

X x / X x x / X x / X x || x / X x x / X x

Nur ein / düsteres / Halblicht / sendet || der / Tag durch die / schmalen

Der andere Vers ist V2, der erste Pentameter. Oft ergibt sich in der Versmitte, wo die beiden betonten Silben zusammenstoßen, ein tiefer Einschnitt. Das ist aber keineswegs zwangsläufig so, wie Mörike hier zeigt:

X x x / X x x / X || X x x / X x x / X

Herrliche / Bogen, auf / kurz– || stämmige / Säulen ge- / stellt.

Hier sind die beiden betonten, schweren Silben Bestandteil eines Wortes, und damit muss die Sprechpause, die sie trennt, fast unmerkbar sein! Die Wirkung ist stark. Sicher kann man das nicht in jedem Pentameter machen, aber als zusätzliche Möglichkeit ist dieser Aufbau sehr erinnernswert; alles, was der Vielfalt dient, macht den Vers ausdrucksstärker!

Mörike wendet dieses Möglichkeit in den „Bildern“ noch an einer weiteren Stelle an, im ersten Distichon von „Nachmittags“, dem zehnten Bild:

Drei Uhr schlägt es im Kloster. Wie klar durch die schwülige Stille

Gleitet herüber zum Waldrande mit Beben der Schall.

Wieder ein eindrucksvoller Pentameter dank des „zum Wald– || rande“! Überhaupt sind Mörikes Hexa- und Pentamter reich an Überraschungen; er kannte zwar die Regeln der beiden Verse sehr gut, hat aber eben auch gesagt: „man kommt zuletzt am weitesten, wenn man in allen Fällen sein eigenes Gehör befragt.“ Und im Wechselspiel von Regeln und Gehör entstanden dann seine wirklich schönen Verse …

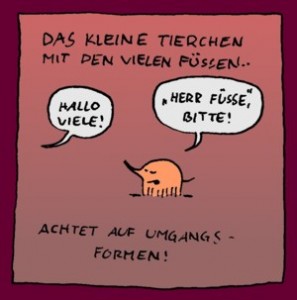

Bild & Wort (24)

Erzählverse: Der trochäische Vierheber (14)

Zu viel

Steht ein Baum vor meinem Fenster:

In des Wipfels ewig gleiches,

Sachtes Hinundwiederwogen

Bleibt die Seele mir versenkt.

Dieser Wipfel, er ist alles,

Was ich von der Welt erblicke.

Und er ist mir nicht zu wenig,

Nein, zu viel schon dünkt er mir.

Störend sind mir diese tausend

Vögel, die darüber flattern,

Störend sind mir diese tausend

Wolken, die darüber ziehen,

Störend sind mir diese Tropfen,

Die auf seinen Blättern funkeln,

Störend sind mir diese Winde,

Die durch seine Tiefen brausen.

Das ist Lärm und eitel Flitter;

Und das schönste bleibt die stille,

Hohe, heilge, schrankenlose,

Sanftbewegte, zaubervolle,

Hocherhabne, wunderbare,

Weltvergessne, sonnetrunkne,

Reizende Monotonie

Dieses grünen Reichs … Im schönen,

Ungestörten, ewig gleichen,

Sachten Hinundwiederwogen

Bleibt die Seele mir versenkt.

Ein kleines Gedicht Robert Hamerlings, das den typischen Vierheber-Ton gleich im ersten Vers anschlägt durch das an die Spitze gestellte „Steht“?! Auch danach kommt, was oft kommt: Wiederholung, Abwandlung, Aufzählung, und schließlich die Wiederaufnahme der Anfangsverse … Wenn man böse sein wollte, könnte man derlei „Aus nichts etwas machen“ nennen; aber es ist doch ein Text, den gelesen zu haben nicht reut.

nachgereicht & falschgeschrieben

wir sind durch den kakao gezogen

mit pauken und trompeten

gedichte haben stets gelogen

worten

traut man besser nicht

Erzählverse: Der Hexameter (7)

Bertolt Brechts „Lehrgedichts-Fragment“

Zäsuren sind für einen Langvers wichtig, und für den Hexameter besonders; daher möchte ich die Hauptzäsuren hier noch einmal ausführlich vorstellen, und zwar am Beispiel von Brechts Versen. Die habe ich, wie sein Zitat, aus den 1981 bei Suhrkamp erschienenen „Gedichten in einem Band“, wo sie auf den angegebenen Seiten zu finden sind.

1945 war es, da fasste Brecht den erstaunlichen Plan, das „Kommunistische Manifest“ von Marx und Engels zu versifizieren. Über seine Gründe schrieb er:

Das Manifest ist als Pamphlet selbst ein Kunstwerk; jedoch scheint es mir möglich, die propagandistische Wirkung heute, hundert Jahre später, und mit neuer, bewaffneter Autorität versehen, durch ein Aufheben des pamphletischen Charakters, zu erneuern. (Seite 1296)

Erreichen wollte Brecht dies durch ein Lehrgedicht in der Art des antiken „De rerum natura“ von Lukrez, ein Werk, das Brecht schon lange kannte und schätzte. Und da Lukrez den Hexameter verwendet hatte, griff auch Brecht zu diesem Vers. Das versifizierte Manifest sollte den Mittelteil bilden, flankiert von anderen lehrhaften Texten. Doch leider stellte Brecht dieses Lehrgedicht nie fertig – das, was entstanden ist, verspricht viel!

Jetzt aber zu den Zäsuren! Zäsuren sind Pausen, die einen Hexameter in mehrere Unterabschnitte teilen. Warum sie so entscheidend sind für den Hexameter, hat Alfred Kelletat schön beschrieben in „Zum Problem der antiken Metren im Deutschen“ (Deutschunterricht 1964):

Es bedarf einer fein bemessenen und variablen Gliederung in Abschnitte, um dem langen und starken Vers seine individuelle Bewegung zu geben – sonst klingt er wie ein unermeßliches, undifferenziertes, sich ewig wiederholendes Dahinrollen. Erst durch die Schnitte wird jeder Vers zur fasslichen Individualität, hier liegt die eigentliche Kunst des Hexameters, von ihnen hängt seine Tragfähigkeit, seine Hörbarkeit über weite Strecken des epischen Vortrags ab.

Nun gut. Wie sieht das also im wirklichen Vers aus?! Der berühmte erste Satz des „Manifests“ lautet im Original: Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Dessen ersten Teil hat Brecht in folgenden Hexameter gegossen (Seite 911):

Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um.

Die Ausweitung Europas auf die Welt und das Hinzunehmen des Krieges kann man dabei verstehen… Wenn man den Vers spricht, merkt man, dass hinter „Welt“ eine kurze Pause gemacht wird: eben eine Zäsur sich befindet.

Wenn man nicht in die Einzelheiten gehen will, genügt es zu sagen, dass die Haupt-Zäsur des Hexameters in der dritten oder vierten Grundeinheit liegen sollte – mit Betonung auf „in“! Nach der dritten Einheit teilt sich der Vers nie (die beiden Vershälften würden sich zu ähnlich), nach der vierten ist eine Teilung möglich, aber nicht häufig. Damit bleiben im wesentlichen vier Zäsuren über, zwei männliche (nach einer betonten Silbe) und zwei weibliche (nach einer unbetonten Silbe). Brechts Vers führt die Zäsur nach der betonten Silbe der dritten Einheit vor, die im allgemeinen Schema so aussieht:

X x (x) / X x (x) / X || x (x) / X x (x) / X x x / X x

Im wirklichen Vers kommt das ganze dann so daher:

Kriege zer- / trümmern die / Welt || und im / Trümmerfeld / geht ein Ge- / spenst um.

Die zweite Hälfte des Manifestsatzes folgt dann nach einigen weiteren Versen, auch sie füllt einen Hexameter (Seite 911):

Ewig zu bleiben gekommen: sein Name ist Kommunismus.

Diesmal ist die Zäsur durch den Doppelpunkt eindeutig gekennzeichnet. Sie liegt in der (logischerweise hier immer dreisilbigen) dritten Einheit hinter der ersten unbetonten Silbe, allgemein:

X x (x) / X x (x) / X x || x / X x (x) / X x x / X x

Und im wirklichen Brecht-Vers:

Ewig zu / bleiben ge- / kommen: || sein / Name / ist Kommu- / nismus.

Diese beiden Teilungen gibt es nun auch in der vierten Einheit! Zuerst die nach der betonten Silbe:

X x (x) / X x (x) / X x (x) / X || x (x) / X x x / X x

Zwei Verse aus dem Manifest, die so gebaut sind (Seite 920):

Nicht zum Wohnen bestimmt ist das Haus, das Tuch nicht zum Kleiden

Noch ist das Brot nur zum Essen bestimmt; Gewinn soll es tragen.

Nicht zum / Wohnen be- / stimmt ist das / Haus, || das / Tuch nicht zum / Kleiden

Noch ist das / Brot nur zum / Essen be- / stimmt; || Ge- / winn soll es / tragen.

Und als vorerst letzte Zäsur-Möglichkeit der Einschnitt nach der ersten unbetonten Silbe in der vierten Einheit, vorgeführt wieder an einem Manifest-Vers (Seite 923):

X x (x) / X x (x) / X x (x) / X x || x / X x x / X x

Stetig verwickelter wird die Maschine, der Handgriff wird leichter.

Stetig ver- / wickelter / wird die Ma- / schine, || der / Handgriff wird / leichter.

Das waren jetzt die vier wichtigsten Zäsuren. Es gibt noch andere, vor allem Nebenzäsuren, die den Vers zusätzlich zu einer dieser vier unterteilen; aber davon ein anderes Mal!

Brechts Hexameter sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Kein Wunder, das Manifest ist ja auch nie fertig geworden, und es steht manch angefangenes neben schon fertigem. Die „apokalyptischen Reiter“ (Seite 904) aber aus dem „Rahmenprogramm“ des Manifests sind ein fertiges, starkes Stück Hexameter-Dichtung! Darin wollen die über die Welt gekommenen Reiter ihre Pferde saufen lassen, die aber wollen nicht aus dem mit Leichen verseuchten Fluss trinken. In dem Moment

Winkte ein Weiblein ihnen und führte sie schwankenden Ganges

Ob von Feuer verwirrt, ob schwach in den Knien von verjährtem

Hunger, schwankenden Ganges, sag ich, führte sie, sag ich

Zwischen zerschossenen Hütten des einstigen Dorfes zu ihrer

Eignen zerschossenen Hütte. Schweigend wies sie den Brunnen.

Winzig stand sie im wechselnden Schein des geröteten Himmels

Saufen sah sie die Gäule das frische und reinliche Wasser.

Erst, als die Blutigen wieder im Sattel, tat sie den Mund auf:

„Vorwärts!“ sagte sie laut mit des Alters dünnerer Stimme

„Vorwärts!“ sagte sie drängend. „Reitet weiter, ihr Lieben!“

Liest sich eigentlich sehr gut… Wenn man auf die Zäsuren achtet, merkt man allerdings, dass Brecht oft, gegen die Regel, den Einschnitt zwischen die Grundeinheiten legt. Im letzten Vers fällt es besonders auf:

„Vorwärts!“ / sagte sie / drängend. || „Reitet / weiter, ihr / Lieben!“

Die Zäsur teilt den Vers in zwei genau gleiche Halbverse auf. Oder besser: Sie zerhackt ihn, denn im Ergebnis entstehen ja zwei unabhängige, kürzere Verse, die nur zufällig in eine Zeile geraten sind. Herr Brecht, da untergraben sie die Fundamente des Hexameters … „Eignen zerschossenen Hütte. Schweigend wies sie den Brunnen.“ ist der gleiche Fall, aber hier:

Erst, als die / Blutigen / wieder im / Sattel, || tat sie den / Mund auf:

liegt der Einschnitt vor der fünften Einheit, und an dieser Stelle ist das ist nach alter Sitte ja möglich.

Ich halte es insgesamt aber eher mit den alten Meistern. Wie schrieb Emil Staiger so schön in seiner „Kunst der Interpreatation“, zu „Goethes antiken Maßen“ (Seite 119)?

Die regelrechte Zäsur teilt den Hexameter zwar auf, vermeidet aber die peinliche Symmetrie und lässt uns so um den toten Punkt in der Mitte hin- und herüberpendeln, wie es dem klassischen Wesen entspricht, das einerseits zwar ein klares, über allem waltendes Maß anstrebt, doch andererseits auch den Zufall des Lebendigen nicht entbehren mag.

Erzählverse: Der Blankvers (17)

Conrad Ferdinand Meyer hat auch längere Texte in Blankversen geschrieben, „Cäsar Borjas Ohnmacht“ etwa; Aber mir gefallen seine ganz kurzen Stücke am besten. Zwei von denen stelle ich hier vor, „Erntegewitter“ und „Nach einem Niederländer“!

Erntegewitter

Ein jäher Blitz. Der Erntewagen schwankt.

Aus seinen Garben fahren Dirnen auf

Und springen schreiend in die Nacht hinab.

Ein Blitz. Auf einer goldnen Garbe thront

Noch unvertrieben eine frevle Maid,

Der das gelöste Haar den Nacken peitscht.

Sie hebt das volle Glas mit nacktem Arm,

Als brächte sie’s der Glut, die sie umflammt,

Und leert’s auf einen Zug. Ins Dunkel wirft

Sie’s weit und gleitet ihrem Becher nach.

Ein Blitz. Zwei schwarze Rosse bäumen sich.

Die Peitsche knallt. Sie ziehen an. Vorbei.

Wie bei vielen anderen Blankvers-Texten Meyers auch enden die Verse immer betont. Von den im Blankvers möglichen Auflockerungen ist keine zu sehen, so dass der Text sehr klar wirkt, hart und streng, auch?!

Nach einem Niederländer

Der Meister malt ein kleines zartes Bild,

Zurückgelehnt, beschaut er’s liebevoll.

Es pocht. „Herein.“ Ein flämischer Junker ist’s.

Mit einer drallen, aufgedonnerten Dirn,

Der vor Gesundheit fast die Wange birst.

Sie rauscht von Seide, flimmert von Geschmeid.

„Wir haben’s eilig, lieber Meister. Wisst,

Ein wackrer Schelm stiehlt mir das Töchterlein.

Morgen ist Hochzeit. Malet mir mein Kind!“

„Zur Stunde, Herr! Nur noch den Pinselstrich!“

Sie treten lustig vor die Staffelei:

Auf einem blanken Kissen schlummernd liegt

Ein feiner Mädchenkopf. Der Meister setzt

Des Blumenkranzes tiefste Knospe noch

Auf die verblichne Stirn mit leichter Hand.

– „Nach der Natur?“ – „Nach der Natur. Mein Kind.

Gestern beerdigt. Herr, ich bin zu Dienst.“

Wieder nur „männliche“ Endungen, aber hier finden sich auch zweisilbige Senkungen im Versinneren; und versetzte Betonungen am Versanfang! Und das mit Absicht – „Morgen ist Hochzeit“ / „Gestern beerdigt“ wird Meyer kaum zufällig geschrieben haben …