Archiv für den Monat Dezember 2014

Bücher zum Vers (58)

Friedrich Beissner: Geschichte der deutschen Elegie

Ein feines Buch, in dem die Elegie im Altertum „abgeholt wird“, dann im Mittelalter, im Humanismus und im Barock in der jeweiligen Ausprägung vorgestellt wird; ehe dann knapp hundert Seiten den Vorläufern der klassischen Elegien, den klassischen Elegien (als Hauptteil) und den nachklassischen Elegien vorbehalten sind. Da werden dann vor allem die Elegien Goethes, Schillers und Hölderlins eingehend besprochen; und das allein ist die Zeit, die man für das Lesen des Bandes aufbringt, allemal wert! Es gibt aber auch zahlreiche Hinwesie auf Verfasser und Werke, die vielleicht nicht allgemein bekannt sind; so dass auch viele Entdeckungen zu machen sind. Erschienen ist Beissners Werk schon 1965 bei de Gruyter, es liest sich aber auch heute noch gut!

Einige Verse dürfen nicht fehlen, daher hier noch ein von Beissner angeführtes Epigramm Eduard Mörikes, „Tibullus“; das also den römischen Liebes-Elegiker zum Gegenstand hat:

Wie der wechselnde Wind nach allen Seiten die hohen

Saaten im weichen Schwung niedergebogen durchwühlt:

Liebekranker Tibull! so unstet fluten, so reizend

Deine Gesänge dahin, während der Gott dich bestürmt.

Elegische Distichen, das, selbstredend; wie eigentlich alle Elegien der vorklassischen, klassischen und nachklassischen Zeit sie nutzen. Auch den Weg hin zu dieser Versform beschreibt Beissner, und dadurch ist sein Buch auch etwas für den Formfreund!

Ohne Titel

Die Kreide drängt sich

Quietschend der Tafel auf,

Der Lehrsatz zwängt sich

Augendurchstechend rauf

Ins Hirn; Was kann das, frag ich, taugen –

Kreide im Kopf? Mir wird schwarz vor Augen.

Erzählformen: Das Madrigal (13)

Ab 1848 war Friedrich Rückert im Ruhestand, und was er ab da in seine Liedertagebücher schrieb, schrieb er unter dem festen Vorsatz, es zu seinen Lebzeiten auf keinen Fall mehr zu veröffentlichen; das hat er unter anderem auch in einigen Gedichten dieser Tagebücher so gesagt. Ob die Gedichte dieser Jahre dadurch anders klingen als die in den älteren Liedertagebüchern, noch freier, sorgloser im Bau? Hm. Auf jeden Fall klingen sie an manchen Stellen schon sehr rückschauend und abschließend:

Samen hab ich gesät,

Und geh in meinem stillen Lauf davon,

Weiß nicht was künftig geht

Früh oder spät

Viel oder wenig auf davon.

– So lautet eines der am 19. November 1850 ins Liedertagebuch eingetragenen Gedichte. Ganz bestimmt keine große Dichtung, aber doch einen Blick wert durch seinen Aufbau?!

Zu den unterschiedlichen Verlängen, die das Madrigal ja kennzeichnen, kommen noch einige doppelt besetzte Senkungen; dann ist da das seltsam verrückte „auf“, das dort, wo es zu stehen kommt, den Doppelreim „Lauf davon / auf davon“ (eigentlich ein identischer Reim, fast schon) ermöglicht, außerdem das „geh“ im zweiten, das „geht“ im dritten Vers erst einmal eigenartig nebeneinanderstellt; und schließlich – „auf davon“ – stark an den Ausdruck auf und davon erinnert, was da inhaltlich aber gar nicht mehr verhandelt wird im Gegensatz zum zweiten Vers. Oder doch?

Solche Texte finden sich bei Rückert viele. Ich mag sie, weil sie ziemlich unbekümmert von Erwartungen irgendwelcher Art einfach nur sich selbst genügen!

Ohne Titel

Es schüttet wie aus Kübeln!

Ins Trockne flüchtet sich ein Dach.

Wer will es ihm verübeln?

Ein Mann wird plötzlich wach.

Er registriert mit Staunen:

Der Regen hat sein Bett durchnässt!

„Das Dach hat seine Launen“,

Stellt er schwer seufzend fest.

Dann spricht er zu den Wolken,

Erzählt von einem fernen Ort.

Dort würden sie gemolken!

Die Wolken eilen fort.

Das Dach beschließt die Reise.

Ein trocknes Bett nimmt aus dem Schrank

Der Mann und murmelt leise:

„Das war‘s wohl. Gott sei Dank.“

Erzählformen: Die alkäische Strophe (12)

Das meiste von dem, was Friedrich Leopold Stolberg vor über 200 Jahren geschrieben hat, ist heute nicht mehr recht genießbar. Aber ein Dichter war er schon, und da wundert es nicht, dass sich immer wieder einzelne Verse und Strophen finden, die aufhorchen lassen! Hier nöchte ich drei Strophen aus seinem Gedicht „Die Westhunnen“ vorstellen, geschrieben im alkäischen Maß:

Mit trunknem Wahnsinn stimmt sie ein Liedchen an,

Und Millionen stimmen in’s Liedchen ein,

Und wo es tönt, da sucht vergebens

Rettung die Unschuld mit wunder Seele;

Stolberg, 1819 gestorben, hat von den Schrecken des 20. Jahrhunderts nichts gewusst; aber wer einen Teil seiner Lebenszeit in ihm zugebracht hat, den lassen diese Verse wahrscheinlich trotzdem nicht gänzlich unberührt – zu gut scheinen sie zu passen …

Und wenn die blasse Wut der Verzweiflung

Der ersten Hölle glimmende Asche dir

Im Herzen aufhaucht, wenn des Lebens

Elend auf ewigen Jammer deutet;

Geh zum entweihten Tempel, und stürze dann

In blutgen Staub – du nanntest Vernunft sie – stürz

In Staub dich vor der nackten Hure,

Dass sie dir nun und im Tode helfe!

Auch nicht ganz der Inhalt, den man erwartet, von Stolberg, seiner Zeit, der alkäischen Strophe?! Aber davon abgesehen: die Art, wie Stolberg hier die in der Strophe angelegte Bewegung aufnimmt und verstärkt und wirklich in einem einzigen Schwung durch die Strophen rauscht, und Erregung und Empörung die Sätze in Unordnung bringen und doch nicht aus dem strengen Versschema ausbrechen – das macht diese beiden Strophen höchst lebendig und auch nach über 200 Jahren noch lesenswert!

Erzählverse: Der Hexameter (85)

Nun ist es auch schon wieder bald zehn Jahre her, dass zuerst Berichte über die Verbindung von Hexameter und Herzrhythmus in den Medien auftauchten – und dann immer wieder zu lesen waren. Manchmal in recht zu gespitzter Form wie hier:

Eine ungewöhnliche Form, den Körper wieder in Einklang zu bringen, ist das Rezitieren von Hexametern. Eine Untersuchung mit Bauarbeitern – die häufig in den auf Großbaustellen üblichen Containern mehr schlecht als recht schlafen – hat gezeigt, dass das Rezitieren antiker Verse und das entsprechende Bewegen für einen besseren Schlaf sorgt. 85 Baufirmen wurden bereits dahingehend geschult, das Unfallrisiko auf Großbaustellen konnte um ein Viertel reduziert werden.

So war es anlässlich von Elisabeth Heydecks „Geheimnisse des Schlafs“ auf zdf.de zu lesen. Auch die Uni Bern berichtet, ein Ausschnitt:

Der menschliche Körper organisiert seine Systeme gemäss von Bonin in Rhythmen – wie wir an Atmung und Puls gut wahrnehmen können. Diese beiden Systeme können in unabhängigem Takt funktionieren, sich aber auch angleichen. „Im ruhigen Liegen etwa bildet der Herzrhythmus die Atmung ab“, so von Bonin. Eine Synchronisation der beiden Rhythmen findet nun auch statt, wenn Probanden eine Stunde lang Hexameter-Verse im langsamen Gehen nachsprechen.

Eine Untersuchung mit 20 Testpersonen hat gezeigt, dass sich Atemfrequenz und Blutfluss sowie Blutdruck und Herzschlag während des Experiments synchronisieren. Erstaunlich ist gemäss von Bonin, dass dieser Effekt bei der Kontrollgruppe nicht stattfand, die zwar nicht Hexameter rezitierte, wohl aber im Takt atmete.

– Und so noch an vielen anderen Orten und bis heute, mal ernsthaft-wissenschaftlich aufbereitet, mal heiter aus Freude am Besonderen, mal im Mischmasch – „Sollten Ärzte ihren Herzpatienten jetzt Gedichtbände statt Tablettenpackungen verschreiben?“, fragt zum Beispiel welt.de … Wer mag, kann sich ja einmal auf die Suche machen, es liest sich oft gut und erkenntnisreich!

Oft verwendet wurde bei derartingen Untersuchungen anscheinend der Anfang von Eduard Mörikes „Idylle am Bodensee“; den stelle ich an den Schluss dieses Eintrags. Gegen einen lauten Vortrag spricht auch bei völlig gesundem Herzrhythmus nichts, und es ist, wie immer bei Mörikes Versen, ein Genuss.

Dicht am Gestade des Sees, im Kleefeld, steht ein verlassnes

Kirchlein, unter den Höhn, die, mit Obst und Reben bewachsen,

Halb das benachbarte Kloster und völlig das Dörfchen verstecken,

Jenes gewerbsame, das weitfahrende Schiffe beherbergt.

Uralt ist die Kapelle; durch ihre gebrochenen Fenster

Streichet der Wind und die Distel gedeiht auf der Schwelle des Pförtleins;

Kaum noch hält sich das Dach mit gekrümmtem First, ein willkommner

Schutz vor plötzlichem Regen dem Landmann oder dem Wandrer.

Go: Die alten Meister (25)

Der alten Meister Ziel sind

Partien, die todernst

Und doch auch Spaß und Spiel sind.

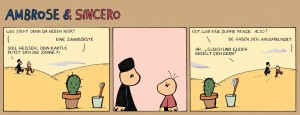

Bild & Wort (108)

Ohne Titel

Aus dem Schweigen zu reden, geschriebenes Wort! ist dein Schicksal.