Erst sitzt der Frosch auf einem Stein, dann tut er einen Sprung,

Hinunter springt er, springt: hinauf! Er springt und weiß sich jung.

Archiv für den Monat Juli 2015

Erzählformen: Das Madrigal (20)

Christian Adolph Overbeck war vieles: Bürgermeister in Lübeck, Diplomat in Paris und Sankt Petersburg, Komponist; und auch ein Mann von einiger Sprachbegabung, was sich in vielen Übersetzungen niederschlug. Dass er auch Verse gemacht hat, wundert da nicht mehr … Seine Gedichte sind eine bunte Mischung, leichte Stücke, Kinderlieder, aber auch Werke wie „Auf das Bildnis einer Dulderin“:

Das ist ihr Blick, ihr freundlichfrommer Zug;

Das ist sie selbst, ihr atmend Leben;

Das hast du, Maler, hier gemalt,

Hast uns Natur in stiller Kunst gegeben;

Für deine Kunst und dich, genug.

Doch den verschleierten, ins sanfte Herz

Zurückgewichnen Zug, der nur in Leiden

Hervor, gleich dem Gestirn in Mitternächten, strahlt;

Die Gottgelassenheit in langem Schmerz,

Die harrende Geduld, an der sich Engel weiden;

Den Heldenzug, den nur ein Engel malt,

Den hast du, Maler, nicht gemalt.

Ein, dem Inhalt angemessen, ruhiger Text, nicht zuletzt durch den Wechsel von doch recht langen Versen; es sind Vier-, Fünf- und Sechsheber vertreten! Es gibt keine der im Madrigal üblichen Waisen, aber die einander zugehörigen Reimwörter stehen oft sehr weit auseinander, ehe am Schluss dann das doppelte „malt“ für einen kräftigen Abschluss sorgt.

Bücher zum Vers (77)

Harald Patzer: Die Formgesetze des homerischen Epos

In diesem 1996 bei Steiner erschienenen Band findet auch der des Altgriechischen unkundige manches Nachdenkenswerte. Zum einen, wie vom Titel angesprochen, über den Aufbau der homerischen Epen – und eine Beschäftigung mit der Ilias und der Odyssee ist für einen Verserzähler nie vertane Zeit. Auch Patzers Ausführungen zum griechischen Hexameter sind für das Verständnis des deutschen Hexameters durchaus nützlich; und schließlich gibt es auch noch allgemeine Aussagen zum Wesen der Dichtung, denen man nicht zustimmen muss, die zu bedenken aber in jedem Fall lohnt. So zum Beispiel auf Seite 24, wo es ganz grundlegend um das Wesen und das Entstehen metrisch gebundener Dichtung geht:

„Es war danach kein weiter Weg mehr, längeren ausführlichen Verlautbarungen, mit denen sich einzelne an die Gesamtheit ihrer Sprachgenossen wandten, eine rhythmische Sprachgestalt zu geben, um sie für diese bedeutungsvoll und einprägungswürdig (das heißt als ‚Dichtungen‘) erscheinen zu lassen. Dazu musste die Rhythmik, die sich zunächst zerstreut in Formeln der Alltagssprache angelegt hatte, konsequent auf den gesamten Aussagebereich der Dichtung ausgedehnt werden. Das aber bedeutete eine Stilisierung der gewöhnlichen Sprache, also deren Vereinseitigung, aber auch Verwesentlichung auf den in ihr schlummernden Rhythmus hin. Damit wuchs der Dichtungssprache eine Ausdrucksfähigkeit zu, die über die der Alltagssprache hinausging. Sie ließ sinnlich wahrnehmbar einen sympathetischen Einklang mit dem die gesamte Natur durchwaltenden Rhythmus erscheinen, in dem Dauer im Wechsel erlebt wurde. Sie erhob damit den Hörer in eine Sphäre, in der die von der Dichtung dargestellte menschliche Wirklichkeit auf ihr Wesen hin durchscheinend wurde. Der Rhythmus machte die dichterische Rede zur Wahrrede.“

So mag es gewesen sein, vor etwa 3000 Jahren … Ob uns das heute noch zu kümmern hat, ist eine gute Frage.

Erzählformen: Das Reimpaar (21)

Christian Morgenstern verstand es meisterhaft, aus ganz wenigen Reimpaaren ein wirkungsvolles, rundes Ganzes zu erschaffen. Ein berühmtes Beispiel ist „Die beiden Esel“:

Ein finstrer Esel sprach einmal

zu seinem ehlichen Gemahl:

„Ich bin so dumm, du bist so dumm,

wir wollen sterben gehen, kumm!“

Doch wie es kommt so öfter eben:

Die beiden blieben fröhlich leben.

Das sieht aus und klingt, als könne es jeder hinbekommen; aber wer es dann wirklich versucht, stellt fest: dem ist nicht so …

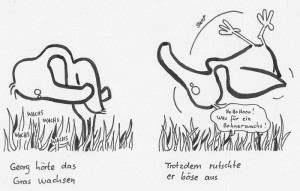

Bild & Wort (144)

Erzählverse: Der Hexameter (108)

Joachim Ringelnatz‘ „Träumerei“ ist ein doppelt bemerkenswertes Gedicht: Einmal, weil es zu Werbezwecken geschrieben wurde, wie sein, nun ja, Untertitel verrät: „Reklamegedicht für die Orientalische Tabak- & Zigarettenfabrik Yenidze, März 1908“. Zum anderen wegen des gewählten Versmaßes – der Hexameter ist zwar erkennbar Grundlage, aber längst nicht immer verwirklicht! Die ersten Verse:

Klopfte es nicht? – Wahrhaftig, die Tür wird geöffnet …

Vor mir mit Turban und wallendem Mantel stand Harun al Raschid.

Seinem Winke gehorchend, folgte ich klopfenden Herzens.

Schweigend eilten wir zwei durch fremde, verdunkelte Gänge,

Bis uns auf einmal am Tor strahlende Helle umfing.

Dort unter himmlischer Bläue vor meinem staunenden Auge

Schäumte, rauschte, glitzerte tausendfältig

Wie mit Smaragden besäet – das unermessliche Meer.

Ein buntes Durcheinander?! Nimmt man den Hexameter als Maßstab, ist der erste Vers einen Fuß zu kurz, der zweite zwar sechsfüßig, aber seltsam ungeformt. Der dritte Vers hat eine falsche Zäsur, dann folgt aber nicht nur ein formvollendeter Hexameter im vierten Vers, sondern auch noch ein lupenreiner Pentamter im fünften, so dass urplötzlich ein Distichon erklingt! Dann wieder ein guter Hexameter im sechsten Vers, ehe ein fünffüßiger Vers und ein um die Schlusssilbe verkürzter Hexameter diesen Abschnitt beschließen.

So, vom Hexameter her gehört, eine ganz eigene Erfahrung und, denke ich mal, von Ringelnatz auch so gewollt?! Er hätte ja ohne große Schwierigkeiten „regelrechte“ Hexameter schreiben können –

Klopfte es nicht? – Wahrhaftig, die Tür wird geöffnet, und vor mir

Stand, mit Turban und wallendem Mantel: Harun al Raschid.

Hat er aber nicht! (Warum sich die Gegenwartsform „wird geöffnet“ eingeschlichen hat, ist allerdings unklar.)

Werbender war Ringelnatz aber aus Überzeugung, immerhin: „Die Zigaretten sind wunderbar“, merkt er an anderer Stelle an in Bezug auf das beworbene Produkt.

Erzählformen: Die Brunnen-Strophe (8)

Wenn man in Gedichtsammlungen des 19. Jahrhunderts stöbert, findet man neben guten Texten (meist von den „üblichen Verdächtigen“) auch viele nicht allzu überzeugende Werke. Oft gibt diesen die Brunnenstrophe Form – sie ist leicht zu füllen und gestaltet die Sprache trotzdem merklich. Niclas Müllers „Abends“ etwa, gefunden in „Deutschlands Dichter von 1813 bis 1843“, klingt so:

Die Abendglocke schallet

Und mahnt zur Ruh die Welt,

Ein stiller Friede wallet

Hin übers Ackerfeld.

O kehre, sanfter Friede,

In unsre Hütte ein,

Du sollst in meinem Liede

Dafür gepriesen sein.

Ja. Was soll man da noch sagen? Das ist dann schon wieder so schlicht, dass es überzeugend wirkt. „In der Poesie ist er ganz und gar Autodidakt. Seine Lieder sind zart in Bildern und Gedanken und gediegen in der Form“, weiß Herausgeber Karl Gödeke über den Verfasser zu berichten, und man ahnt, was er damit meint … Die „gediegene Form“ lässt sich hier vielleicht an der Aufteilung beider Strophen in zwei gleiche Hälften erkennen (V1 + V2, V3 + V4), wozu die Brunnenstrophe allgemein neigt ; was der Satzbau leicht auseinanderdrückt, führt der Reim wieder zusammen, und dieses Gegen- und Miteinander lässt die Strophe lebendig wirken.

Sommerfest

Nimmt von, und isst mit Behagen: Beates Nudelsalat, ruft

„Herrlich!“, er reicht mir, „Famos!“ lächelnd den Teller; und geht.

Erzählverse: Der Hexameter (107)

Vor bald 250 Jahren verfasste Gottfried August Bürger für sein „Gebet der Weihe“ diese drei Hexameter:

Denn uns enget den Raum das Gewühl der Wechsler und Krämer,

Und der Kärrner, die uns aus jeglicher Zone der Erde

Struppigen Plunders viel zukarren, der uns nicht not tut;

Da muss man sich dann fragen, was ihm wohl angesichts der heutigen „Warenströme“ für Verse aus der Feder flössen … Schöne Hexameter, jedenfalls. Und immer noch trockener, gelassener als viele andere in diesem Stück; was bei einem Weihegebet nicht verwundert. Ich stelle noch den Schluss vor:

Göttin des Dichtergesangs und der edleren Rede der Menschen,

Die du mit Wohltat begannst, als Menschenleben erwachte,

Und fort wohltun wirst, bis alles im Grabe verstummt ist,

Die du den Säugling tränkst aus würzeduftendem Busen,

Dann als blühende Braut den feurigen Jüngling umarmest,

Drauf ein gesegnetes Weib der Kraft des rüstigen Mannes

Kinder des ewigen Ruhms gebierst, voll Leben und Odem,

Endlich mit Milde den Greis, wie der Strahl der herbstlichen Sonne

Die entladene Rebe, noch hegst und pflegst und erwärmest,

Walterin, die du warst und bist mit den Bessern, und sein wirst,

Sei uns Wenigen hold und gib uns Kraft und Gedeihen!

Verse, die zumindest eins lehren: Ein Auffächern, Ausbreiten und Darreichen ist machbar, und der Hexameter ist ein dafür vorzüglich geeigneter Raum und Rahmen.

Go: Die alten Meister (29)

Des alten Meisters Zug ist

Nicht schön, doch er gewinnt

Das Spiel; was gut genug ist.