Archiv für den Monat August 2017

Hölderlins Reime

Hölderlins Ruhm gründet sich eher auf seine ungereimten Gedichte; aber er hat auch viele gereimte geschrieben, und sicher keine schlechten! Ein Beispiel dafür ist „Der Jüngling. An die klugen Ratgeber“, das auch Roger Willemsen einmal vorgetragen hat:

Der Jüngling. An die klugen Ratgeber

Da geht zwar manches durcheinander, und einmal fehlt sogar eine halbe Strophe; aber was soll’s. Der Schwung des Vortrags ist da viel wichtiger, und wie er das Lebendige der Verse, und damit Hölderlin erfahrbar macht.

Wer mag, kann diese Strophe vergleichen:

Das Leben ist zum Tode nicht erkoren,

Zum Schlafe nicht der Gott, der uns entflammt,

Zum Joch ist nicht der Herrliche geboren,

Der Genius, der aus dem Äther stammt;

Er kommt herab; er taucht sich, wie zum Bade,

In des Jahrhunderts Strom und glücklich raubt

Auf eine Zeit den Schwimmer die Najade,

Doch hebt er heitrer bald sein leuchtend Haupt.

So nah dran am, oder so weit weg vom Text (je nach Sichtweise) ist der ganze Vortrag …

Neue Anapäste

Das meint, genauer: es steht ein neuer Eintrag im Hinterzimmer „Gesammeltes“, Rudolf von Gottschalls Anapästische Versmaße, ein Beitrag, der auch ganz gut verdeutlicht, dass man nicht immer allen alles glauben sollte …

Gottschall sagt allgemein über die metrischen Auflockerungsmöglichkeiten der anapästischen Verse:

Auch der Spondäus, dessen zweite Silbe einen höheren Ton erhalten muss, kann statt des Anapästus gesetzt werden.

Meint: Ein ◡ ◡ — kann gegen ein — — ausgetauscht werden, falls in diesem „Spondäus“ die zweite der beiden schweren Silben die gewichtigere ist.

Ein Beispiel von Gerhart Hauptmann, ein anapästischer Dimeter mit gleich zwei solchen Ersetzungen:

Licht glitzert das Eis, und der Schneesturm fegt

— — , ◡ ◡ — || ◡ ◡ — , — —

In den Beispielversen, die Gottschall für den anapästischen Dimeter gibt (entnommen aus August von Platens „Romantischem Ödipus“), hat aber in den Spondäen gleich dreimal die erste Silbe mehr Gewicht, also den „höheren Ton“!

Auf, auf, o Genossen! Er wandelt heran

Lichtschön, wie Apoll, der Köcher und Pfeil

Im Gebüsch ablegt, und die Leier bezieht

Mit Saiten! Es spült der kastalische Quell

An die Knöchel des Gotts und es schleicht Sehnsucht

In die liebliche Seele der Musen.

„Lichtschön“, „ablegt“, „Sehnsucht“. Das ist selbstverständlich von Platen so gewollt, der durch das Besetzen der Hebung mit der leichteren Silbe, während die schwerere Silbe in die Senkung rutscht, die dem antiken Spondäus eigene Gleichheit beider Silben so gut wie möglich im Deutschen nachbilden wollte; was nicht von allen Metrikern geschätzt wurde. Aber wie auch immer man dazu steht – erst eine Regel aufzustellen und dann ein Beispiel zu geben, das dieser Regel zuwiderläuft, ist doch ein wenig eigenartig …

Bücher zum Vers (112)

Dr. Ernst Kleinpaul: Poetik. Die Lehre von der deutschen Dichtkunst.

Ein erfolgreiches Buch aus dem 19. Jahrhundert, erschienen noch 1892 in neunter Auflage bei Heinsius. Wenn man sich nicht an der etwas altertümliche Erklärungsweise stört, lässt sich vieles erfahren; und wenn auch nicht alles heutigem Kenntnisstand entspricht, kann man über dieses Viele doch allemal lohnend nachdenken!

Ein Beispiel aus dem Hexameter-Abschnitt:

„Dass der nach der Betonung gut gebaute Hexameter keineswegs der deutschen Sprache widerstrebt, erhellt am klarsten aus der Tatsache, dass nicht ganz selten in der Prosa, selbst schon in Luthers Bibelübersetzung, einzelne Hexameter völlig unbeabsichtigt sich bilden, zum Beispiel: Wunder im Lande Hams und schreckliche Werke am Schilfmeer (Psalm 106, 22).“

Mein liebster Satz ist aber der allerletzte, das Buch schließende:

„So ist nunmehr der Kreislauf unserer Poetik beendigt, und wir drücken unseren Lesern, die uns mit Aufmerksamkeit und Verständnis gefolgt sind, im Geiste die Hand.“

Ein schöner Gedanke …

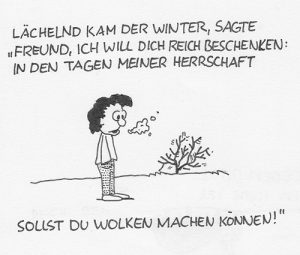

Bild & Wort (241)

Das Königreich von Sede (106)

◡ —, ◡ ◡ —, ◡ ◡ — —,

— ◡ ◡ —, ◡ ◡ — —,

— ◡ ◡ —, ◡ ◡ — —,

— ◡ ◡ —, ◡ ◡ —, ◡ ◡ — ◡.

Als Strunk mit der Faust auf den Tisch schlägt,

Wackelt das Glas, und es schwappt Wein

Selig heraus; „Ich bin frei! Frei!“,

Ruft der, und laut – und verpfützt auf der Platte …

Erzählverse: Der Hexameter (164)

Ludwig Gotthard Kosegartens „Hymne an die Tugend“ lässt einen heutigen Leser fassungslos zurück. Nicht, weil sie wirklich schlecht wäre (obwohl sie, andererseits, auch nicht besonders gut ist); mehr, weil die sinnfreie Begeisterung, zu der sich ihre Hexameter aufschwingen im Lobpreis völlig abstrakter Konzepte, heute so gar nicht mehr als Mittel dichterischer Darstellung verstanden wird. Ein ganz knapper Ausschnitt:

Der du ernsten Blicks, gehorsamheischenden Anstands,

Hader schlichtend, und Frieden gebietend, und Brüder versöhnend,

Jene Scharen durchwallst: wer bist du, Himmelgeborner?

Rede, wer bist du! Wer trittst du einher so ruhigen Schrittes?

Sei mir gegrüßt in deinem Vermögen! Dich grüßen die Völker,

Grader gerechter Sinn! Des Rechtes ewiger Ecksein!

Goldner Pfeiler der himmlischen Ordnung! Schrecken des Drängers!

Aber der Leidenden Hort, ein Schild der flüchtenden Unschuld.

– Aber wer weiß: Vielleicht sollte das einmal wieder jemand versuchen; ganz ohne Wirkung bleibt es doch nicht, und das meint die Wirkung über die Erheiterung hinaus, denn unfreiwillig komisch wirkt dieser Text wohl unvermeidlich!

Dämmerrede

Taghell weißt du dein Wort, und allen verständlich, und alle

Sind sich, sie hören’s, gewiss: Pythia spricht in die Nacht.

Strophen haben ihre Schicksale

Sicherlich kann eine einigermaßen regelmäßig gebaute Strophe jeden beliebigen Inhalt aufnehmen. Oft war es aber so, dass ein Dichter in einer Strophe ein berühmtes Gedicht geschrieben hat, und dass die so bekannt gewordene Strophe danach vor allem für Gedichte ähnlichen Inhalts genutzt wurde!

Ein Beispiel ist die Strophe von Gottfried August Bürgers bahnbrechender Ballade „Leonre“:

Der König und die Kaiserin,

Des langen Haders müde,

erweichten ihren harten Sinn,

Und machten endlich Friede;

Und jedes Heer, mit Sing und Sang,

Mit Paukenschlag und Kling und Klang,

Geschmückt mit grünen Reisern,

Zog heim zu seinen Häusern.

Ein Achtzeiler, zusammengesetzt aus zwei Vierzeilern – einer sehr bekannten Kreuzreimstrophe aus Vier- und Dreihebern, gefolgt von einer selteneren Strophe aus zwei Reimpaaren, die aber wieder aus Vier- und Dreihebern bestehen!

Bürgers Ballade war ein großer Erfolg, und die „Lenorenstrophe“ wurde fürderhin vor allem für Balladen oder, allgemeiner, Erzählgedichte gebraucht.

Zu den Ausnahmen zählt „Die Kunst zu reimen“ von Karl Geisheim, eine sehr launige Abrechnung mit der Durchschnittsreimerei der Zeit:

Oft widerspenstig ist der Reim,

Gleich einer Doris Laune;

Doch der Poet kocht Götterleim

Und bricht den Reim vom Zaune.

Das Missgeschick führt er auf Glück,

Das Herz voll Schmerz auf Scherz zurück,

Und selbst dem Hoffnungslosen

Macht Hosen er aus Rosen.

Nicht, dass Geisheim den inneren Notwendigkeiten der Strophe weniger Aufmerksamkeit schenkte als Bürger; er füllt sie nur mit einem anderen Inhalt, und obwohl sie so einerseits erkennbar bleibt und dem Ohr vertraut klingt, ist doch der verwirklichte Inhalt etwas ganz anderes und sorgt für einen deutlich verschiedenen Höreindruck?!

Erzählverse: Der trochäische Vierheber (69)

Epigramme haben, wie jede Dichtungsgattung, ihre bevorzugten Formen – im Barock zum Beispiel das Alexandrinercouplet und anderes gereimtes, später dann das Distichon, das allerdings die einzige reimlose Form blieb. Na ja, fast: Ausnahmen gibt es immer, und zu denen gehört zum Beispiel auch Christian Adolph Overbecks knapper Dreizeiler „Lebensgenuss“:

Morgen willst du leben? Armer!

Heute leben, heißt verspätet;

Wer gescheit ist, lebt schon gestern.

– Eine Ausdrucksweise dieser Erkenntnis, die heute ganz totgequatscht ist („Wann muss das fertig sein?“ „Vorgestern!“), aber auch vor 200 Jahren nicht mehr ganz frisch gewesen sein dürfte … Worauf es hier aber eher ankommt, ist die kennzeicnende Bewegung des ungereimten trochäischen Vierhebers, die sich, wie im Vortrag überprüfbar, hier auch in dem nahezu kleinstmöglichen Raum von nur drei Versen sicher und unüberhörbar verwirklicht!