Einer so: „Ein modernes Gedicht, zerscherbt ist das Heute,

Ohne Heimat der Mensch: Spiegelung sei es der Welt!“

Heißt das, ein Dichter sagt mir, wir stehen zusammen, es regnet,

Kräftig, wir werden nass, sagt mir: „Es regnet“?! – Na toll.

Archiv für den Monat April 2015

Bücher zum Vers (70)

Kurt R. Jankowsky:

Die Versauffassung bei Gerald Manley Hopkins, den Imaginisten und T. S. Eliot

Ein „Blick über den Zaun“ hin zur englischen Dichtung; ich fand ihn besonders lohnenswert wegen dem, was in Jankowskys Buch über Hopkins zu lesen ist, der ja eine ganz eigene Auffassung von metrischen Dingen hatte; und über dessen „sprung rhythm“ nachzudenken allemal lohnend ist! Ein Beispiel für dessen Wirkung ist das bekannte „gestutzte Sonett“ „Pied Beauty“:

Glory be to God for dappled things –

For skies of couple-colour as a brinded cow;

For rose-moles all in stipple upon trout that swim;

Fresh-firecoal chestnut-falls; finches’ wings;

Landscape plotted and pieced – fold, fallow, and plough;

And áll trádes, their gear and tackle and trim.

All things counter, original, spare, strange;

Whatever is fickle, freckled (who knows how?)

With swift, slow; sweet, sour; adazzle, dim;

He fathers-forth whose beauty is past change:

Praise him.

– Wer mag, kann sich im Netz umhören nach gesprochenen Fassungen. Es gibt einige; und auf die Unterschiede im Vortrag zu achten ist gerade bei diesem Text aufschlussreich, finde ich.

Der „Nicht-Hopkins-Teil“ von Jankowskys Buch ist selbstredend auch lesenswert – insgesamt schon ein brauchbarer Band! Erschienen ist er 1967 bei Hueber.

Das Königreich von Sede (68)

Das Stadttor ist verschlossen;

Prinz Klappstuhl steht davor.

Er hat des Weins genossen

Manch Glas voll, und verlor

Dabei sein Zeitgefühl …

Die Nacht ist still und kühl:

Er klappert mit den Zähnen

Und träumt vom warmen Pfühl.

Erzählverse: Der Blankvers (58)

„Asiatischer Trost“ ist ein Gedicht von Carl Spitteler, das seinen Verfasser weder beim Tonfall noch beim Inhalt wirklich verheimlicht?! Nicht, dass das schlimm wäre; ich mag den Text in seiner Kürze und „Gerdeausheit“. Und das auch, weil Spitteler den Blankvers wirkungsvoll einsetzt!

Im Schloss der göttlichen Semiramis

Rief Moloch: „Fordre, es ist dein.“ „Gebieter“,

Erwiderte sie schmeichelnd, „leihe mir

Auf einen einzigen Tag des Weltreichs Zepter.“

Dann sprang sie auf, und eine weiße Taube

Zum Orkus sendend, schrieb sie den Befehl:

„Bindet den Tod und werft ihn in den Kerker.“

Da tobt ein Aufruhr schäumend gegen Himmel:

„Was raubst du uns den Trost, den einzigen,

Der der gequetschten Ohnmacht bleibt: den Trost,

Mit hasserfülltem Blick mitanzusehen,

Wie auch in Pharaoneneingeweiden

Der Tod mit unbarmherzigen Fäusten wühlt,

Den Trost, zu wissen, dass die Würger wechseln?“

„Herr, nimm zurück das Zepter“, seufzte sie.

Die versetzte Betonung „Bindet den Tod“), die doppelt besetzten Senkungen, die unbetonte Silbe auf betonter Versstelle („einzigen„, V9; aber „einzigen“ in V4), die Zeilensprünge, das immer neue Ansetzen („den Trost“): eine abwechslungsreiche Gestaltung, die sich im Vortrag auch wunderbar zur Geltung bringen lässt, ohne dass darüber der Grundvers, die Grundbewegung dem Ohr in Vergessenheit geriete?!

Erzählverse: Der Hexameter (98)

„Über den deutschen Hexameter“ ist ein Vortrag, von Ernst Klett „als Referat gehalten am 24. April 1980 in der Stuttgarter Privatstudiengesellschaft“. Gedruckt sind das zehn durchaus lesenswerte Seiten, Klett bringt auf diesem Raum vieles vernünftige zum Hexameter unter. Tatsächlich erheitert hat mich aber der Schluss:

Für unsere Zeit ist die Erklärung nicht schwer, warum sich niemand an diesen Vers wagt. Man beurteile unsere Epoche wie auch immer, als fatale Endzeit oder reich an Zukunft – auf eines wird man sich einigen können: es ist eine ordinäre Zeit. Der Hexameter aber ist vornehm.

Bei allem Verständnis für das Verlangen nach einem kräftigen Schluss darf nicht verschwiegen werden: Das ist in so gut wie allen Punkten falsch! Aber toll lesen tut es sich doch …

(Gefunden habe ichs auf Seite 324 des von M. Klett herausgegebenen Privatdrucks „EK. Ernst Klett zum 70. Geburtstag“, erschienen 1981 im, nun ja: Ernst Klett Verlag. Das ist der mit den Schulbüchern …)

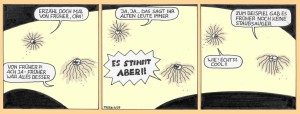

Bild & Wort (131)

Erzählverse: Der iambische Vierheber (4)

Grablied

Weh dir! dass du gestorben bist.

Du wirst nicht mehr Auroren sehn,

Wenn sie vom Morgenhimmel blickt

In roter Tracht, mit güldnem Haar;

Und die betauten Wiesen nicht,

Auch nicht im melanchol’schen Hain

Die Sonn‘ im Spiegel grüner Flut.

Der Veilchen Duft wird dich nicht mehr

Erfreun, und das Gemurmel nicht

Des Bachs, der Rosen-Büsche tränkt,

Auf dem vor Zephirs sanftem Hauch

Die kleinen krausen Wellen fliehn.

Auch wird dich Philomele nicht

Mehr rühren durch der Töne Macht,

Auch meines Krausens Laute nicht,

Die Philomelen ähnlich seufzt.

Allein du wirst auch nicht mehr sehn,

Dass sich der Tugendhafte quält,

Sich seiner Blöße schämt und darbt

Und seine Lebenszeit verweint;

Indessen dass in Seid‘ und Gold

Der Bösewicht stolziert und lacht.

Du wirst nicht sehn, dass ein Tyrann

Die Ferse freigebornem Volk

In den gebognen Nacken setzt,

Das ihm Tribut und Steu’r bezahlt,

Nicht für den Schutz, nein, für die Luft.

Kein Narr, kein Höfling wird dich mehr

Mit dummer Falschheit peinigen,

Und keine Rachsucht sieht auf dich

Mit scheelen Blicken eines Wolfs.

Nicht Ungewitter, Pestilenz

Und Erderschütterung und Krieg

Erschreckt dich mehr. Der Erde Punkt

(Samt Pestilenz und Krieg und Not)

Flieht unter deinen Füßen fort,

In Dunst und Blitz gewickelt. Sturm

Und Donner ruft weit unter dir,

Und Ruh‘ und Freude labt dein Herz

In Gegenden voll Heiterkeit.

Wohl dir, dass du gestorben bist!

Ewald von Kleist zeigt hier, aus wie wenig sich Dichtung machen lässt: Ein einfaches Gegeneinander, das in seinen beiden Teilen fast ausschließlich aufzählend gestaltet wird, wobei besonders der erste Teil eigentlich nur aus lyrischen Versatzstücken besteht; ein leicht herausgehobener Startpunkt als erster Vers, die gegenteilige Aussage als leicht herausgehobener Schlusspunkt; und fertig! Das ist sicher keine große Dichtung; aber auch keinesfalls ein schlechtes Gedicht.

Kleists Blankvers-Texte achten oft gar nicht auf die Einheit des Verses. Hier, im kürzeren Vierheber, ist es nicht ganz so schlimm – der Vers bleibt erkennbar, und es gibt nur wenige harte Zeilensprüge, und die meist noch da, wo sie auch Wirkung haben („Sturm / Und Donner“)! Dadurch trägt der gereihte iambische Vierheber sicher auch bei zum zwanglosen Eindruck des Gedichts, das dabei aber eben doch auch gestaltet wirkt?!

Ohne Titel

Zu sehen sind drei Dichter

Und zählen stumm bis Brei,

Die heißt man Sinnvernichter

Und haben Spaß dabei.

Erzählverse: Der Hexameter (97)

Die Hasen, welche einst gegen die Adler Krieg führten, luden die Füchse ein, ihre Bundesgenossen zu werden. Die Füchse aber sagten: Wir würden euch gern beistehen, wüssten wir nicht, wer ihr seid, und wer eure Feinde sind.

– Diese Fabel haben zu Beginn des 19. Jahrhunderts Friedrich August Gottholds Schüler nicht nur in trochäische und iambische Verse übersetzt, sondern auch in Hexameter! Einer der von Gotthold angeführten Schülertexte liest sich so:

Einst, da die Adler Krieg mit den Hasen zu führen beschlossen,

Wählten diese die Füchse sich aus zu Bundesgenossen.

Aber die Füchs‘ antworteten ihnen folgendermaßen:

Gern und ohne Bedenken würden wir Hilfe euch leisten,

Wüssten wir nicht, wer ihr, und wer euere Gegener wären.

Hm. Zwei gute Verse zum Einstieg – nur dass sie sich reimen; unschicklicherweise?! Beim dritten ist die Zäsur zumindest undeutlich, beim vierten schlicht falsch; das „euere“ des letzten Verses schien damals nicht unüblich, das „Gegener“ klingt heutzutage aber arg schräg! Davon abgesehen bewegen sich gerade die letzten beiden Verse schön?!

Gerne kämen wir euch und ohne Bedenken zur Hilfe,

– das wäre eine andere Möglichkeit, vielleicht?! Mit passendem Einschnitt. Auch wäre zumindest in einem Vers die leidige Endung „-en“ vermieden.

Gotthold selbst hat die Fabel geleichfalls in Verse gebracht! Hier seine Fassung:

Als vor Zeiten die Hasen sich rüsteten gegen die Adler

Und zum Bunde die Füchs‘ aufforderten, hieß der Bescheid so:

Wahrlich, wir wären bereit, euch Bundesgenossen zu werden,

Wüssten wir nicht zu gut, wer ihr, wer euere Feinde.

„Nicht ganz geraten“ nennt Gotthold die eigenen Verse; aber selbstständiger als die Verse seiner Schüler sind sie selbstredend. Er braucht nur vier Hexameter, die gegebenen Schülerproben haben teilweise acht Verse! Auch ein „geschleifter Spondäus“ nach vosschem Vorbild ist zu hören im zweiten Vers, und ein bukolischer Einschnitt, und ein Hiat. Der letzte Vers hat wieder das „euere“; das fehlende „seid“ hätte Gotthold hinter „ihr“ ergänzen können, aber wie ich ihn einschätze, war er nach griechischem Vorbild kein Freund der weiblichen Zäsur im vierten Fuß … Und außerdem muss dann ja auch das zu „Feinde“ gehörende „sind“ Platz finden, was knifflig ist.

Bleibt die Frage, ob diese Hexameter-Fassung einen Gewinn bedeutet gegenüber der ursprünglichen Prosa-Fassung. Hm. Gefühlt eher nicht – noch fehlt ein wenig die schlichte Selbstverständlichkeit, die die Fabel so anziehend macht in ihrer Prosagestalt. Aber die lässt sich vielleicht auch in einer Hexameter-Fassung erreichen?!

Wer mag, kann sich selbst versuchen. Und auch schauen, wie sich eine behutsame Anpassung der Sprache an heutige Gepflogenheiten auswirkt! Da lässt sich vieles lernen und erfahren, denke ich …

Erzählverse: Der trochäische Vierheber (41)

In Friedrich August Gottholds 1820 erschienenen „Kleinen Schriften über die deutsche Verskunst“ findet sich auch ein „Entwurf zu einer Anweisung, in der Verskunst zu unterrichten“.

Was meint: in der Schule unterrichten. Und dann eben nicht nur die Theorie der „Verskunst“, sondern auch ihre Praxis!

Mit der Theorie möchte Gotthold früh beginnen: „Mit der Metrik kann man elfjährige Knaben, also etwa die vierte Klasse, ohne Bedenken beschäftigen.“

Die Praxis will er so angehen: „Auch wird man wohl daran tun, wenn man den Anfänger nicht metrische Übersetzungen machen, noch seine eigenen Gedanken, sondern Fabeln, Erzählungen, Idyllen und dergleichen aus Prosa in Verse bringen lässt.“

Beispiele aus Gottholds eigenem Unterricht finden sich in der vierten Beilage. „Den Tertianern diktierte ich folgende Fabel:

Die Hasen, welche einst gegen die Adler Krieg führten, luden die Füchse ein, ihre Bundesgenossen zu werden. Die Füchse aber sagten: Wir würden euch gern beistehen, wüssten wir nicht, wer ihr seid, und wer eure Feinde sind.

Diese haben sie teils in Trochäen und Iamben, teils in Hexameter verwandelt.“

Von den weiter angeführten trochäischen Texten der Schüler gebe ich nur einen:

Als die Hasen mit den Adlern

Einst in einem Kriege lebten,

Sprachen jene zu den Füchsen:

Werdet unsre Kampfgenossen,

Und verbindet

Euch in diesem Krieg mit uns.

Als die Füchse dieses hörten,

So erwiderten sie jenen:

Gerne wollten wir euch dienen,

Doch wir kennen

Eure Feinde und auch euch.

Gottholds Bewertung: „Gegen das Silbenmaß ist nicht oft verstoßen; aber die Wort- und Versfüße fallen nicht selten zusammen, und an Hiatus und Härten fehlt es auch nicht.“

Ach ja … Ich finde das schon gut gemacht für einen, äh, Vierzehnjährigen?! Die drei Schluss-Verse sind besonders fein! Und man stelle sich derlei mal in einem heutigen Gymnasium vor. Oha …

Die Hexameter-Versuche der jungen Menschen stelle ich in einem eigenen Eintrag vor, zusammen mit dem Versuch des Lehrers!