Die „Stimme von oben“ ist der für die Steine verantwortliche Spieler; „tot“ sind Steine beim Go, wenn keine Möglichkeit mehr haben, das Geschlagenwerden zu vermeiden.

Erzählformen: Das Distichon (69)

In Anton Wildgans‘ „Der Hufschmied“ hält ein mit Fichtenstämmen beladener Wagen vor eine Schmiede, die ihn ziehenden „wuchtigen Braunen“

Warfen die Häupter klirrend im messigfunkelnden Kummet,

Peitschten die Fliegen von sich, scharrten und stampfen den Grund.

Doch da nahte der Meister mit Eisen und Werkzeug, der Fuhrmann

Hob nun dem Hengste das Bein, legte den Huf sich aufs Knie.

Rasch mit dem Messer zuerst gereinigt, geschnitten, geebnet

Wurde das mächtige Horn, knirschend flog weißlicher Span.

Jetzt mit der Zange ergriff der Meister das glühende Eisen,

Presste dem Hufe es an, rauchend zischte es auf.

Doch da entriss sich der Gaul unbändigen Ruckes, beinahe

Wären Fuhrmann und Schmied unter die Räder gestürzt.

Aber sie duldeten nicht die Laune des störrischen Tieres,

Und mit gelenkiger Kraft wurde es wieder bezähmt.

Klingend traf nun der Hammer die Nägel, es stoben die Funken,

Und das Eisen saß fest, und das Werk war getan.

Das sind, aus mancherlei Gründen, keine wirklich guten Distichen; zu wenig Fluss, zu leblos, und die fehlenden leichten Silben in vielen zweiten Pentameter-Hälften sind sicher eine Schwächung. Trotzdem hat das Beharren auf der reinen Vorgangsschilderung einen nicht geringen Reiz; was das Gedicht dadurch gewinnt, wird erst später klar, als das die Szene beobachtende „Ich“ das Gesehene zu einem Vergleich zwischen „Menschheit“ und „Tierheit“ nutzt. Daraus zwei Distichen:

Und es finden sich Brave und finden sich tüchtige Meister,

Und bisweilen gelingt’s, dass sie ein Stückchen des Wegs

Weiterhelfen der keuchenden, lahmenden, blutenden Menschheit

Nur aus liebender Pflicht, achtlos der eignen Gefahr.

Hm. Die Achtlosligkeit der Hexameter-Zäsur gegenüber teilt Wildgans mit anderen Verfassern des 20. Jahrhunderts; das macht die Verse aber nicht besser. Und inhaltlich ziehe ich die eigentliche Beschlagung allemal vor …

Erzählverse: Der trochäische Vierheber (61)

Johann Friederich von Cronegks „An den Amor“ ist die gewöhnliche, tändelnde Anakreontik:

Oft besungner Gott der Liebe,

Gott, den Dichter zärtlich ehren,

Den ich sonst vergnügt erhoben,

Jetzo lass mich mit dir zanken!

Ist denn dies der Lohn der Lieder,

Die ich dir so oft geweihet?

Ist denn dies der Lohn der Liebe,

Die ich Chloen zugeschworen?

Sonsten war ich frei und fröhlich:

Das Geschwätze müß’ger Toren,

Und die Predigten Tartüffens,

Und der finst’ren Weisen Schlüsse,

Und der ganze Schwarm der Sorgen

Konnten mich nicht traurig machen.

Und du Vater aller Freuden,

Und du, Amor, machst mich traurig!

– Einige Verse mehr aus einem längeren Text, weil es die einfach braucht, um in diesen Strom von Nichtigkeiten einzuschwingen, der aber trotzdem durchdacht ist und Form und Wirkung hat! Was mich erheitert hat beim Lesen, war aber schon ganz vorne das „Jetzo lass mich mit dir zanken!“ Den Vers werde ich so schnell nicht wieder los …

Der Windhund

Dr. Sotz, der eines Abends aus dem Park nach Hause ging,

Sah, wie eine Hundeleine sich in einem Strauch verfing,

Ohne dass an ihrer Enden erstem sich ein Hund befand,

Noch an ihrer Enden zweitem eines Herrchens Menschenhand.

Eines bess’ren Blickes wegen strich er mit der rechten Hand

Graues Haar, das seit der Böe vor den Augen sich befand,

Schnell zurück – das seit der Böe? Inne hielt er, und er fing

An zu lächeln, als er abends aus dem Park nach Hause ging.

Bild & Wort (218)

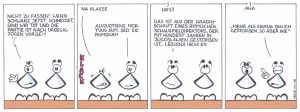

Obwohl hier ein Schachkönig vorkommt, ist es kein Schach-Strip, sondern einer über Go – das ist das Spiel, bei dem Steine geschlagen werden, wenn sie von vier Seiten von Steinen der anderen Farbe eingeschlossen sind. Was manches erklärt (oder eben nicht). „SToNES“, so heißt der Strip über Go, taucht hier jedenfalls häufiger auf demnächst …

Erzählformen: Siebenzeiler (2)

Anette von Droste-Hülshoffs „Das Bild“ ist ein langes Gedicht, aber die ersten drei Strophen genügen sicher, um einen Eindruck zu bekommen:

Sie stehn vor deinem Bild und schauen

In dein verschleiert Augenlicht,

Sie prüfen Lippe, Kinn und Brauen

Und sagen dann: Du seist es nicht;

Zu klar die Stirn, zu voll die Wange,

Zu üppig in der Locken Hange,

Ein lieblich fremdes Angesicht.

O wüssten sie es, wie ein treues

Gemüt die kleinsten Züge hegt,

Ein Zucken nur, ein flüchtig scheues,

Als Kleinod in die Seele legt;

Wie nur ein Wort, mit gleichem Klange

Gehaucht, dem Feinde selbst das bange,

Bewegte Herz entgegen trägt –

Sie würden besser mich begreifen,

Seh’n deiner Locken dunkeln Hag

Sie mich mit leisem Finger streifen,

Als lüft‘ ich sie dem jungen Tag;

Den Flor mich breiten dicht und dichter,

Dass deiner Augen zarte Lichter

Kein Sonnenstaub verletzen mag.

Ein Gedicht, dass denselben Strophenbau nutzt wie das gestern vorgestellte Gedicht von Friedrich Schlegel: Sieben Zeilen im Reimschema ababccb – wieder die Kanzonenform! Diesmal sind die Verse aber keine trochäischen Dreiheber, sondern iambische Vierheber, was sicher auch zum Eindruck größerer Gelassenheit beiträgt. Und ich denke, da steckt auch größere dichterische Befähigung dahinter; denn „Das Bild“ ist schon ein guter Text, keine Frage!

Erzählformen: Siebenzeiler (1)

Siebenzeilige Strophen sind unter den deutschen Strophen, deren große Mehrheit eine gerade Anzahl von Versen hat, eher die Ausnahme; einen genauen Blick sind sie aber bestimmt wert!

Ein erstes Beispiel, „Freiheit“ von Friedrich Schlegel – kein besonderes Gedicht, aber formal eine sehr häufige Bauform im Siebenzeiler!

Freiheit, so die Flügel

Schwingt zur Felsenkluft,

Wenn um grüne Hügel

Weht des Frühlings Luft,

Sprich aus dem Gesange,

Rausch in deutschem Klange,

Atme Waldes Luft!

Was mit Lust und Beben

In die Seele bricht,

Dies geheime Leben,

Ist es Freiheit nicht?

Diese Wunderfülle,

Die in Liebeshülle

An die Sinne spricht?

Und so noch neun Strophen. Inhaltlich, nun ja. Aber das Reimschema, ababccb, lässt schon ahnen, dass hier die alte Kanzonenform verwirklicht wird: Der erste Teil des Gedichts (ab) wird im zweiten Teil wiederholt (ab), ehe ein dritter Teil, der länger ist als jeder der beiden Teile davor, aber kürzer als beide zusammen, die Strophe schließt (ccb).

Ohne Frage eine wunderbar runde, fein abgestimmte, gültig wirkende Bauweise! Das abab, der aus zwei „Stollen“ bestehende „Aufgesang“, ist dabei oft eine bekannte Vierzeiler-Strophe, hier die Strophe von (zum Beispiel!) „Alle meine Entchen“. Oder, um beim Schlegelschen Inhalt zu bleiben: Von „Freiheit, die ich meine“ von Schenkendorf. Das anschließende ccb, der „Abgesang“, kann sich im Metrum vom Aufgesang abheben oder, wie hier, sich der gleichen Verse bedienen.

Erzählformen: Das Sonett (18)

Feodor Löwe, eigentlich eher Schauspieler als Dichter, hat „Südliche Sonette“ geschrieben, und darunter dieses:

Pan schläft! In allen Wipfeln Mittagsstille!

Man hört des Gottes tiefes Atemholen;

Die jungen Blätter flüstern wie verstohlen,

Und nur in langen Pausen zirpt die Grille.

In Schlummer liegt der hohe Götterwille

Und hat zu feiern der Natur befohlen,

Die Stunden schleichen wie auf Blumensohlen;

Pan schläft! In allen Wipfeln Mittagsstille!

Ein sonnig‘ Netz umschlingt mit goldnen Ringen

Die weite Flur und hält den Bach gefangen,

Bis seine muntern Wellen sanfter klingen;

Den Rosenbusch nur regt ein schüchtern Bangen,

Sehnsüchtig duftet er nach holdem Singen

Der Nachtigall und bebt voll Tauverlangen.

Da gefallen mir die Quartette um einiges besser als die Terzette; „Die Stunden schleichen wie auf Blumensohlen“ ist doch nett. Insgesamt sicher keine große Dichtung, aber auch nicht ganz das übliche Sonett-Einerlei?!